央广网哈尔滨1月11日消息(记者马俊玮 庞淼)年终岁末,黑土地奏响丰收曲。2021年黑龙江粮食总产1573.5亿斤,创历史新高,喜获“十八连丰”。

丰收来之不易!面对局地发生疫情、农资价格上涨、局地旱涝等不利因素影响,黑龙江“十八连丰”,不仅端牢国人“饭碗”,更增强了全面振兴全方位振兴的发展信心和底气!

仓廪实,天下安!“十四五”开好局、起好步,勤劳质朴的龙江人用智慧汗水,筑牢粮食安全“压舱石”,续写粮安天下的使命担当。

黑龙江省农业农村厅厅长王兆宪说,“十八连丰”的背后,是省委省政府深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚定扛起维护国家粮食安全政治责任的担当,是深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,稳步提升粮食综合生产能力结出的累累硕果,为龙江“十四五”开好局、起好步,推动经济社会高质量发展,构建新发展格局奠定了坚实基础。

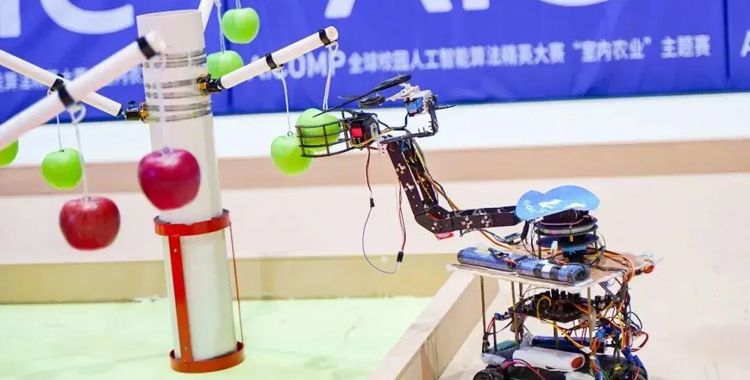

近年来,黑龙江现代农业发展步伐不断加快,整体水平显着提高。资料图片

土地“入托” 农民奔向好“钱”景

在黑龙江佳木斯市郊区长发镇正合村,村民崔巍在院子里的一张大案板上整整齐齐摆着切好的猪肉。“丰收了,大伙都高兴,杀头猪挨家送肉吃个喜儿。”谈起2021年的收成,崔巍合不拢嘴。

中国人每9碗饭中就有1碗来自黑龙江。资料图片

正合村是佳木斯市郊区第一个实现整村流转的村,有一定规模化经营基础。村里推荐崔巍作为带头人,成立了佳木斯兴家粮食种植农民专业合作社,将村里的规模经营引上更科学、更高效的道路。

“说白了,土地托管就是村民拿钱,我们伺候地。”崔巍说,2021年合作社托管了村里25户农民的4500亩土地,2022年还会扩大,预计托管面积将达到全村的90%。

土地“入托”,“明白人”种地,直接效益是增产。

“我们合作社通过土地托管规模经营土地1.04万亩。玉米亩产达到1500斤左右,实现了大丰收!”齐齐哈尔市拜泉县福顺现代农机合作社理事长、新生村党支部书记赵福德介绍,“这比农户自己种每亩增产200斤左右。我们粗略算了一下,2021年光玉米就增收500吨。而且我们所有规模经营的土地全部实行科学轮作,秸秆全量还田,增加土地有机质含量,有效保护了黑土地,真正做到了‘减肥’‘减药’。”

土地增产,农民增收。

村民张艳春与福顺现代农机合作社签订农业生产全程托管合同,为自家的12亩耕地找到了“管家”,每亩地按照290元服务费用进行托管,由合作社进行统一管理,自己当起了“甩手掌柜”。

“每亩能收入1000元左右,总收入一万多元。交给合作社,比我自己种强多了。”张艳春看着到手的万元现金,数了好几遍,喜上眉梢。

推广兰西县“生产托管+农村金融+农业保险+粮食银行”的农业生产托管服务模式,全省营建托管服务示范县20个,示范乡(镇)100个,托管服务面积突破2000万亩……黑龙江在农业经营体制创新方面实现新突破,走在了全国前列。

体制创新有效提升农业经营水平,为“十八连丰”增添了内生动力。

智慧农业“导航” 端稳中国饭碗

在桦川县玉成现代农机专业合作社,负责人赵德山正盘算着一年的收益。2021年,合作社种植绿色水稻16000亩、有机水稻2000亩,让合作社进账了400余万元。

“现在种地可比过去轻松多了,我们合作社68台高速插秧机全部安装了北斗导航无人驾驶系统,比起传统插秧机,不仅节省了人工费还抢了农时,稻苗株距、行距更均匀,苗量更精准,让稻苗更粗壮、根系更发达。”赵德山用三年的时间把合作社的插秧机全部安装了北斗导航系统,尝到甜头的他说,下一步我们会将大马力拖拉机、收割机全部安装北斗导航系统。

田间“黑科技”越来越多,农民种地也越来越省力。资料图片

如今,农民对现代化农业生产的接受程度越来越高,农业生产也变得越来越高产高效。在北大荒集团建三江分公司大兴农场,田间地头“新玩意儿”“黑科技”大展身手。

“我种的这500亩地,只要不是十分严重的自然灾害,都能做到高产、稳产、丰收!”大兴农场科技示范户胡春光2021年又挣得盆满钵满。

“农业科技达人”胡春光侃侃而谈。春天插秧他用的卫星辅助直行的变量侧深施肥插秧机,夏天水肥管理他应用的是“浅、湿、干”循环交替灌溉法,施肥应用的是前氮后移技术和无人植保飞机喷施生物肥。

水田标准化改造和一系列农业新技术、新机具的应用,让胡春光家的水稻既提高了产量又保证了品质,收入较其他农户高出了一大截。

目前,黑龙江耕种收综合机械化率已达98%,建成40余个省级和国家级现代农业科技园区。“十四五”期间,黑龙江将打造千公里高标准科技示范带,推行全程“机械化”。

发展“智慧农业”,实施标准化种植,为“十八连丰”增加了新动能。

做强“农业芯” 种下“金疙瘩”

中国人每9碗饭中就有1碗来自黑龙江!这沉甸甸的成绩离不开“农业芯”——种子。

《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二Ο三五年远景目标纲要》指出,黑龙江省深入实施现代种业提升工程,开展种源“卡脖子”技术攻关,突出种业创新,坚持育繁推一体化,加强种质资源保护和利用,加强种子库营建,加快营建国家级大豆种子基地。积极推进“生物技术+信息技术”为特征的育种新技术应用,有序推进生物育种产业化。

2021年伊始,黑龙江省农业农村厅就发布了《农作物优质高效品种种植区划布局》《农作物绿色高质高效栽培技术模式汇编》等指导意见,针对各积温带推荐适区高产品种,引导选用优良品种。大力实施现代种业提升工程,建立玉米、大豆、水稻等作物10个专家育种示范基地,示范品种657个。审定推广主要农作物新品种334个。

由黑龙江省农业科学院绥化分院水稻品质育种所所长、研究员聂守军凭借他花费14年时间培育的“绥粳18”获得2020年度国家科技进步一等奖,这也是农业领域唯一的国家一等奖。

绥棱县克音河乡向荣村的王忠艳是一名水稻种植户。5年来,在聂守军的技术指导下,她家的水稻每亩节约种植成本近50元,平均亩产提高48.7公斤。

在黑龙江省虎林市牡丹江管局856农场,由黑龙江省农科院选育的“龙粳3013”平均亩产达750.8公斤,“龙粳3010”平均亩产为744.3公斤,双双达到了东北早熟粳型超级稻产量指标。

种子是农业的“芯片”。只有把这颗“中国芯”牢牢掌握在自己手里,中国人的饭碗才能更端的更牢固。

未来,黑龙江将不断用农业科技成果破解龙江粮食丰收的“密码”,小种子撑起大农业,成为龙江农业高质量发展的大趋势。

发展特色农业 农民握住“金扁担”

黑龙江部分地区,依托自身得天独厚的地理位置优势,走上了现代特色农业的发展之路,一大批“蔬菜村”“蘑菇村”“木耳村”涌现。

“我现在正在为来年种植做准备,收拾养菌棚,把坏了的菌筐都点焊上,再过十天半个月就该做三级菌包了。”东宁市东宁镇太平泉村黑木耳种植户马艳东一边焊菌筐一边笑着说。

太平泉村是东宁市黑木耳产业发展的缩影。依托独特的资源、气候、技术条件,越来越多的农民依靠发展黑木耳产业,走上了致富的道路。

“我们现在土地流转,将土地集中到几户人家去种植,剩余的劳动力集中做黑木耳。”太平泉村党支部书记许华强介绍,太平泉村现在种植黑木耳一千多万袋,占村里总收入的80%以上。

农业现代化关键在科技进步。东宁市依托独创的小孔单片、棚室挂袋、春耳秋管等核心技术,大力发展黑木耳产业,拉动农民人均可支配收入连年破万元,稳居黑龙江省前列。

海林市近年来猴头菇特色农业发展如火如荼。资料图片

在牡丹江海林市,猴头菇产业近几年发展势头迅猛。

海林市悦来颐和食用菌种植合作社菌包生产车间里,工人们正在为新一季猴头菇菌袋生产忙活得热火朝天。提起模范村的猴头菇,合作社总经理卢伟明侃侃而谈:“海林昼夜温差大,水源也好,整体环境不错,所以咱们的猴头菇深受欢迎。”

黄利春加入合作社已经六个年头了,这种经营模式对他来说省时又省力:“不用再出去打工了,合作社年年都分红,在家就能得到可观的收入,我觉得挺好。”

而在“北国粮都”富锦市,坐落在这里的万亩水稻科技示范园是当地的一大特色。每到秋收时节,金黄的稻穗随风飘摇,登高俯瞰,一幅惟妙惟肖的“稻田画”映入眼帘。

富锦万亩水稻科技示范园内的稻田画惟妙惟肖。资料图片

富锦市东北水田现代农机专业合作社是“万亩水稻”的经营主体。理事长刘春骄傲地说:“发展观光农业带给我们的效益是无法估量的,每年数以万计的游客来到富锦观光旅游,打响了富锦水稻的知名度,更让游客知道有机绿色的好大米是如何种出来的!”

既要市场,又要口碑,种得好,还要卖得好。越来越多的“新农人”拥抱新技术、新应用,当起了“网红”“主播”“导游”,黑土地上的特色农产品借助互联网的快车,直达全国各地消费者的餐桌。

为黑土加“油” 耕地“有劲”产量高

“捏把黑土冒油花,插双筷子也发芽”是黑龙江得天独厚的黑土资源的写照,但由于高强度利用、重用轻养、土壤侵蚀等原因,黑土地变得又“瘦”又“薄”,如何为黑土加“油”成为了黑龙江近年来亟待解决的问题。

黑龙江深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,保护好黑土地这个“耕地中的大熊猫”。资料图片

佳木斯市桦川县玉成现代农机专业合作社自2015年起承担了黑土地保护利用试点项目。合作社负责人赵德山介绍,自黑土地保护利用试点项目开始,农民通过秸秆翻埋,秸秆栈沤腐熟、测深施肥,有机肥施用,测土配方,黄腐酸等多种方法不断增加土壤有机质,修复黑土地。

“黑土层变厚了,地就有劲了,粮食质量上去了,收入就高了。”赵德山看着脚下的黑土地感叹说,我做过对比,参与黑土保护的地块和没参与的,产量和品质都明显不一样。

近年来,黑龙江省出台了保护黑土地的一系列政策,通过各项补贴,将“真金白银”发到了农户手里。

2021年,富裕县作为黑龙江省黑土地保护利用项目试点县,春季落实玉米免耕播种40余万亩,按照每亩补贴30元,发放补贴资金1200余万元;共完成玉米秸秆翻埋26438.91亩,按照每亩补贴40元,发放补贴资金1057556.4元;碎混联合整地16383.06亩,按照每亩补贴25元,发放补贴资金409576.5元。

“土壤‘病’了,如何治疗?不能耽误也不能误诊,关键是要对症下药,还不能产生副作用。”黑龙江省农科院黑土保护团队负责人说。

来自黑龙江省农业农村厅的数据,目前,全省平均耕地质量等级3.46等;土壤有机质平均含量36.2克/千克。旱田耕层厚度平均24厘米,其中,秸秆翻埋和深松整地平均达到30厘米以上。

2021年6月,黑龙江省十三届人大常委会通过《黑龙江省人民代表大会常务委员会关于切实加强黑土地保护利用的决定》,进一步强化黑土地保护的考核监督,严禁偷采盗挖、非法买卖等各类破坏黑土资源的行为,在保护黑土地的基础上让那些对黑土地震“歪心思”的人也有了忌惮。

为确保“中国饭碗”装上更多绿色粮、优质粮,黑龙江深入实施“藏粮于地”战略,加强保护黑土地这个“耕地中的大熊猫”,全省累计落实黑土地保护示范区面积1000多万亩。

黑龙江喜获“十八连丰”,增产增收的农民也喜上眉梢。资料图片

黑龙江省政府与农业农村部签署合作框架协议,全面打造国家粮食安全“压舱石”,争当农业现代化营建排头兵。“十四五”开局之年,黑龙江交上了一张“十八连丰”的满意答卷。科技为农业插上了腾飞的翅膀,合作社规模经营让农民种地变得省心省力……竞发新时代,争当“新农人”,把效益揣在腰包里,把幸福印在笑脸上。