在新型城镇化背景下要以保护乡村文化与发展乡村经济双管齐下的理念加快农业农村生产方式的绿色转型,确保经济发展与生态文化保护相辅相成。一方面探索和开发美丽乡村营建可持续发展的可行性路径;另一方面要重视乡村文化保护的重要性,着力保护乡村文化多样性、独特性以及传承非物质文化遗产来激发其对美丽乡村营建的内生动力;坚持以不破坏乡村自然生态为根本前提,丰富乡村文化内涵,营建宜居、宜业、宜游的美丽乡村。

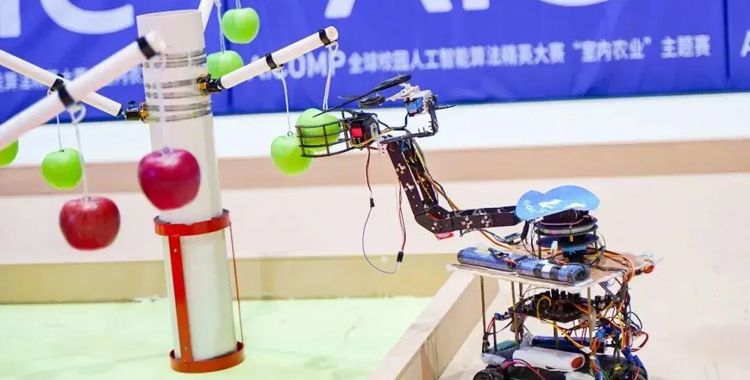

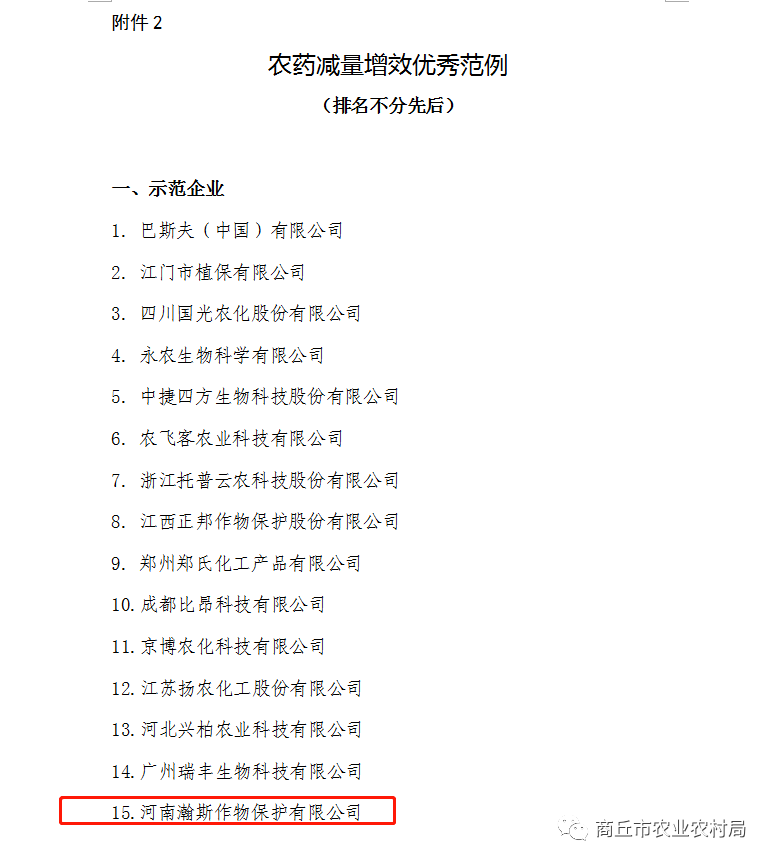

一是实施现代乡村合作共建机制。“农业农村优先发展”的“四个优先”中特别指出“加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会组织积极参与的多元投入格局”。由此可见,今后农村经济发展将迎来国家力度更大、范围更广、影响更深的投入,让农村的基础设施大踏步追赶上城镇,逐步实现城乡公共服务均等化。然而美丽乡村营建是个长期过程,仅靠政府有限的财政资金显然不够,只有完善健全的农业产业经济机制才能提供长久的、可持续的资金保障。首先要“促进小农和现代农业发展的有机衔接”,对现有农业生产经营体系优化升级,把直接的土地经营通过流转、托管等形式向规模经营主题适度集中,大力发展产前、产中、产后配套服务,建立起真正意义上的以家庭承包经营为基础的现代农业体系、生产体系、经营体系。同时农业生产经营方式也要发生根本性转变,即“坚持质量兴农、绿色兴农”,“深入推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化”。比如现代农业产业化联合体,作为一种新型的生产经营体系,集集约化、专业化、组织化和社会化与一身,不仅解决了农产品的积压仓储和物流流通的利益分配问题,而且大的龙头企业有相对稳定的原物料供应渠道,这样既保障了农产品的质量安全,也解决了家庭农场遇到的技术、市场和服务等问题,合作社也有了相对稳定的服务对象,这几种主体形成了稳定的交易关系,形成了分工协作、优势互补、互惠互利的新型农业生产经营方式。

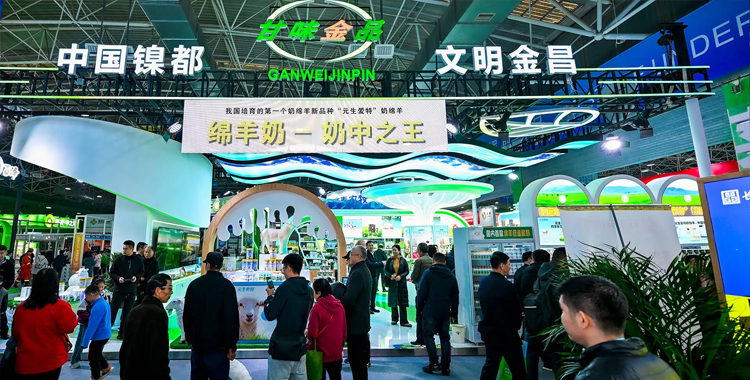

二是利用文化促进乡村经济可持续发展。新型城镇化背景下,乡村文化营建能更好地推动美丽乡村营建,对乡村经济可持续发展具有重要的作用。从目前的乡村营建现状来看,大部分地区只注重基础设施的完善,对乡村文化自身的内在精神和社会价值重视不够,对乡村文化“营建性”破坏随处可见。此外,由于地方政府一味追求短期经济利益而对传统村落的“开发性”破坏屡见不鲜,使乡土文化的独特性不断消亡。因此,为避免乡村文化成为人们内心深处“遗失的美好”是美丽乡村营建须着重解决的问题。首先,各级政府要充分认识优秀乡村文化在美丽乡村营建中的整合和积极推动作用。乡村文化的营建和发展要注重与其他乡村产业有机融合,在有特殊人文景观及文化悠久的乡村,充分发挥其在美丽乡村营建中的文化展示和传承潜力,为乡村经济发展带来生机。其次,美丽乡村营建要因地制宜利用当地自然、经济、人力等资源,创建适合当地经济发展的乡村产业结构,通过文化独特的社会整合功能和积极的推动作用,完善和开展能够满足不同层次社会群体的文化活动,进一步整合村民的价值取向,使其成为乡村经济营建的内生动力。最后,在美丽乡村营建中要积极推动乡村文化的创造性转化和创新性发展,创建有效推进科技成果入乡政策机制,使乡村文化服务乡村经济发展,促进美丽乡村营建,最终建成宜居、宜业、宜游的可持续经济发展模式。